Nachhaltigkeit in der Baubranche! Jetzt!

Der explosionsartige Anstieg unserer Erdbevölkerung bedingt auch eine exponentiell steigende Bautätigkeit auf dem gesamten Planeten. Die Baubranche boomt, es wird so viel gebaut wie nie zuvor. Alleine in Deutschland entstehen 300.000 Wohneinheiten jährlich, wobei der tatsächliche Bedarf bei 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr liegt. Hinzu kommen natürlich noch etliche Bauprojekte für Gewerbe, öffentliche Gebäude und Infrastruktur, womit insgesamt ein Flächenverbrauch von ca. 60 ha pro Tag (= 220 km² im Jahr) in der Bundesrepublik einhergeht.

Die Zahlen für die globalen Bautätigkeiten übersteigen - wie so oft - unsere Vorstellungskraft: im Jahr 2020 betrug der Wert der weltweiten Bauproduktion 11,6 Billionen US-Dollar (eine Billion ist eine Zahl mit 12 Nullen). Alleine die drei größten Baukonzerne der Welt (allesamt aus China) erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von über 506 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: der Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland betrug im Jahr 2020 umgerechnet „nur“ 411 Mrd. US-Dollar (362 Mrd. €). Eine Trendumkehr ist noch lange nicht in Sicht, im Gegenteil, trotz Pandemie steigen die Zahlen weiter an und jedes Jahr werden neue Umsatzrekorde erzielt. Für die nächsten Jahre rechnet die Baubranche mit weiterem Wachstum.

Bauen solange die Erde noch was hergibt?

Der Bauboom wird in absehbarer Zeit einen Punkt erreichen, wo kein Wachstum mehr möglich ist, da viele natürliche Ressourcen und elementare Baustoffe bereits jetzt schon vielerorts ausgebeutet sind. Ein sehr deutliches Beispiel dafür ist Sand, der neben Wasser die meistgenutzte natürliche Ressource auf dem Planeten darstellt. Sand kommt nahezu überall auf der Erde vor, aber nicht alle Sande sind auch als Baustoffe geeignet. Wüstensand wurde vom Wind über viele Jahre rundgeschliffen und ist daher für die meisten Bauzwecke nicht verwertbar. Der Sand von den Meeresküsten muss für die Verwendung als Zuschlagsstoff in Stahlbeton aufwendig entsalzt werden, weil sonst die Bewehrung im Stahlbeton korrodieren würde. Inzwischen nimmt die Beschaffung dieses unspektakulären Baustoffes an vielen Orten der Welt äußerst skurrile, nicht selten kriminelle und besorgniserregende Formen an. Die Wüstenstadt Dubai zum Beispiel ist umgeben von Sand, importiert diesen Baustoff aber inzwischen mit Frachtschiffen aus Australien, da die geeigneten Sandvorkommen vor Ort bereits erschöpft sind. So werden hunderte Millionen Tonnen Sand von einer Seite der Welt zur anderen verschifft und dort im Meer zu künstlichen Inseln aufgeschüttet, um Luxusressorts wie „The Palm“ oder „The World“ zu erschaffen.

Der illegale Sandabbau ist ein Milliardengeschäft, an dem auch die organisierte Kriminalität (die sog. Sandmafia) im großen Umfang mitverdient. In Ländern wie Indien, Indonesien, Marokko oder Namibia werden ganze Küstenabschnitte und Inseln künstlich abgetragen, um die weltweite Nachfrage zu bedienen. Die massiv überbevölkerte Stadtstaat Singapur verbraucht Unmengen an Sand für die Schaffung von Neuland durch Aufschüttungen. Aber auch in anderen Ländern, einschließlich Deutschland, werden mit großem Aufwand und hohen Kosten Sandstrände immer wieder neu aufgeschüttet, um die natürliche Erosion zu bekämpfen. Dabei sind die monetären Kosten für solche Maßnahmen nur ein kleiner Teil des eigentlichen Preises, den wir für diesen Raubbau zahlen müssen. Die zunehmenden Rohstoffknappheiten, die hohen Umweltbelastungen, die humanitären Probleme und die ökologischen Schäden werden gerne außer Acht gelassen. Der Baustoff Sand ist überdies nur ein Beispiel unter vielen weiteren Rohstoffen, bei deren Ausbeutung ähnlich katastrophale Situationen auf der Welt vorherrschen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Baubranche, mit allen darin enthaltenen Prozessen, einer der ganz großen, vielleicht sogar der größte Treiber des Klimawandels ist. Sie ist verantwortlich für

- 40% der globalen CO2-Emissionen,

- 30% des Energieverbrauchs (wobei der Stromverbrauch beim Betreiben der Gebäude fast 55 Prozent der globalen Elektrizitätsnutzung darstellt) und

- 55% des Abfallaufkommens (unter Berücksichtigung der Aushub- und Abbruchabfälle).

Etwa 50% der in Europa gewonnenen natürlichen Rohstoffe und bis zu 90% der in Deutschland abgebauten mineralischen Rohstoffe werden vom Bausektor verbraucht.

Die absoluten Zahlen des Ressourcenverbrauchs steigen bei nahezu allen Rohstoffen kontinuierlich an. Dass die Nachfrage nach Baustoffen und Bauleistungen das Angebot des Marktes immer stärker übersteigt, ist auch hierzulande an den deutlich steigenden Baustoffpreisen, Lieferengpässen und damit zusammenhängenden Bauverzögerungen zu spüren. Die Schere zwischen dem Bedarf an zusätzlichen baulichen Maßnahmen für unsere wachsende Bevölkerung und der Rohstoffknappheit klafft immer weiter auseinander. Wir müssen trotz schwindender Ressourcen für immer mehr Menschen bauen. Bis 2050 werden zusätzlich ca. 2 Milliarden Menschen auf der Welt leben, und auch sie werden die baulichen Aktivitäten weiter antreiben. Verständlicherweise streben ärmere Länder auch einen höheren Lebensstandard an und dazu gehört vor allem ein komfortables Wohnen (etwa 18 % der städtischen Bevölkerung weltweit hat noch keinen ausreichenden Wohnraum). Wenn wir es schaffen sollten, allen Menschen im Jahr 2050 eine angemessene Unterkunft zu ermöglichen, dann würde das bedeuten, dass wir unseren aktuellen, weltweiten Gebäudebestand verdoppeln müssten. Dazu reichen die Rohstoffe unseres Planeten jedoch bei weitem nicht aus.

Ein Weiterso beim Bauen ist nicht möglich.

Es wäre ein großer Irrtum, zu glauben, wir könnten wie bisher weiterbauen. Wir befinden uns bereits inmitten der Auswirkungen unserer bisherigen „Nach uns die Sintflut-Mentalität“. Die Flutwelle ist sowohl im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinne dabei, die Fundamente unserer „heilen Welt“ zu unterspülen. Die weit überdurchschnittlich hohe Anzahl an Wetterextremen in den letzten Jahren ist, neben vielen anderen nachweislichen Folgen des Klimawandels, ein sehr deutlicher Beleg dafür. Um die globalen Katastrophen zumindest noch abzuschwächen, müssen wir in vielen Bereichen umdenken und unser Handeln radikal umstellen. Den Akteuren in der Baubranche kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Bauen muss nachhaltig werden! Das fordern immer mehr Gruppierung, nicht nur Umweltschützer, sondern inzwischen auch viele der Baubeteiligten selbst, und auch die Politik hat den großen Einfluss des Bausektors auf die dringenden globalen Probleme erkannt und versucht mit verschiedenen Maßnahmen, wie z. B. Förderprogrammen für nachhaltiges Bauen, energetisches Sanieren, etc. gegenzusteuern.

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Bausektor?

Nachhaltiges Bauen ist ressourcenschonend, umweltfreundlich, energiesparend, regenerativ und bezieht dabei idealerweise auch die Aspekte von Gesundheit, Komfort, Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit mit ein. Es gibt viele Wege und Möglichkeiten nachhaltiger zu bauen. Für einen flächendeckenden Wandel in der gesamten Baubranche braucht es klare Ziele, Leitlinien und Strategien. Nachfolgend sind die wichtigsten davon beschrieben.

1. So wenig wie möglich bauen

Das mit Abstand wirksamste Mittel, um Energie und Ressourcen zu sparen, ist, aufs Bauen zu verzichten bzw. es auf das tatsächlich notwendige und sinnvolle Maß zu begrenzen. Natürlich ist ein vollständiger Verzicht nicht immer möglich, doch gibt es unzählige Beispiele für unnötige Verschwendung, Übertreibung und Maßlosigkeit in allen erdenklichen baulichen Formen und Dimensionen, die weit jenseits unserer tatsächlichen Bedürfnisse liegen.

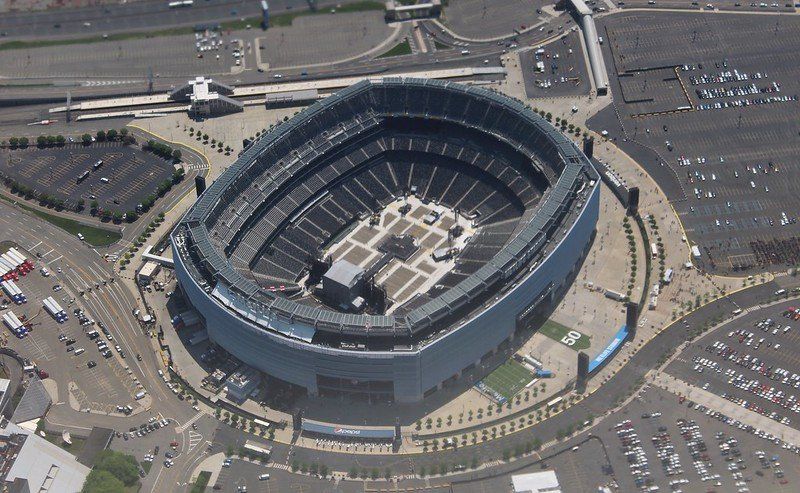

Luxusbauten für die verwöhnte Wohlstandsgesellschaft haben weltweit Hochkonjunktur. Drei prominente Beispiele:

ein Konzerthaus für 866 Millionen € (links), ein Stadion für 1,6 Milliarden US-Dollar (mitte) oder ein Luxushotel für 2,7 Mrd. US-Dollar (rechts)

Diese verschwenderische Baukultur können und dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben. Wir müssen insgesamt deutlich sparsamer mit unseren Ressourcen umgehen und bei allen baulichen Aktivitäten die tatsächlichen Bedürfnisse der Gesellschaft ausloten und auf unnötigen Luxus verzichten, im Kleinen wie im Großen.

Auch sollte der Abriss von Gebäuden immer kritisch hinterfragt werden und wenn möglich einer Sanierung zur Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer, zumindest Teilen der Bausubstanz, der Vorzug gegeben werden. Auch andere Optionen der Umnutzung oder des Umbaus sind in vielen Fällen denkbar und nachhaltiger als ein Neubau. Die Sanierung von Altbauten muss den Aspekt der Nachhaltigkeit mit einbeziehen, d. h. nicht nur als langfristig energetisch sparsam, sondern auch umweltfreundlich, ressourcenschonend und regenerativ ausgerichtet sein. Die bisherigen Standards im Gebäudeenergiegesetz müssen noch deutlich verschärft und die Modernisierung von Bestandsgebäuden intensiviert werden.

Die Neubauten von Wohngebäuden sind in Deutschland in den letzten Jahren infolge der gesetzlichen Vorgaben zum energieeffizienten Bauen wesentlich klimafreundlicher geworden. Leider wird diese positive Entwicklung jedoch dadurch wieder zunichte gemacht, dass die mittlere Wohnfläche pro Kopf kontinuierlich zunimmt (seit 1990 ist die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland von ca. 32 m² pro Person bis 2019 auf 47 m² pro Person d. h. um knapp 50% gestiegen). Damit ist der Pro-Kopf-Energieverbrauch trotz aller Bemühungen unverändert geblieben. Auch hierdurch zeigt sich die Notwendigkeit für einen sparsameren Umgang mit Wohnflächen und auch ganz allgemein mit baulichen Maßnahmen.

2. Einführung von verbindlichen Nachhaltigkeitsgrenzwerten für Bauprojekte

Zur Begrenzung der nachteiligen Folgen des Bauens für Klima, Umwelt und Ressourcen, ist die Einführung von verbindlichen Nachhaltigkeitsgrenzwerten (englisch: Climate Limit State) notwendig. Diese Grenzwerte müssen objektbezogen und normativ festgelegt werden, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten von Bauprojekten, und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von unabhängigen Stellen überprüft werden, ähnlich wie die Grenzwerte der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit in der Statik. Nur so kann ein einheitlicher und konsequenter Umgang mit der Nachhaltigkeit im Bausektor erreicht werden.

3. Recycling von Baustoffen

In unserem Gebäudebestand stecken wertvolle Ressourcen, die bei einem Abriss recycelt und wiederverwendet werden müssen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen und lange Transportwege zu vermeiden. Unsere Siedlungsgebiete müssen daher auch als Rohstoffquellen in den Stoffkreislauf der Bauwirtschaft konsequent mit einbezogen werden, was im Fachjargon als „Urban Mining“ bezeichnet wird. Städte und Kommunen sollten mithilfe eines Katasters die potentiellen Ressourcen der Siedlungsräume erfassen, um diese vorranging einsetzen zu können.

4. Umweltverträgliche, gesunde und klimafreundliche Baumaterialien einsetzen

Es sollten vorzugsweise regionale Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Holz, Natursteine, Lehm oder Stroh verwendet werden, wobei auch diese begrenzt sind und daher stets ein sparsamer Umgang geboten ist. Insbesondere Holz vereint viele ökologische und bautechnische Vorteile. Es besitzt eine hohe Druckfestigkeit und gute Tragfähigkeit, ist dabei wärmedämmend und schafft ein angenehmes Wohnklima. Zudem bindet Holz CO2 aus der Atmosphäre (in Form von Kolhenstoff) und ist biologisch recyclebar. Dank computergestützter Berechnungsmethoden können mit Naturbaustoffen inzwischen auch relativ anspruchsvolle Bauwerke realisiert werden (s. Bilder unten).

Beispiele für moderne Bauwerke aus nachhaltigen Rohstoffen: ein Holzhochhaus mit 18 Stockwerken (links), ein Bürogebäude mit Stampflehmfassade (mitte links), ein fünfstöckiges Strohballenhaus (mitte rechts) und eine 190 m lange, frei hängende Holzbrücke (rechts)

Beton hingegen gehört zu den Baustoffen, deren Verwendung deutlich verringert werden muss. Er ist derzeit der bedeutendste Baustoffe auf der Erde und wird massenhaft verbaut, jedes Jahr ca. 20 Milliarden Tonnen, mit weiter steigender Tendenz. Problematisch ist dabei nicht nur die enorme Menge an Ressourcen- und Energieverbrauch, sondern auch die hohen CO2-Emmissionen, die mit der Herstellung von Zement, einem der emissionsintensivsten Industrieprodukte überhaupt, einhergehen. Die Zementindustrie ist für acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Hinzu kommen Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen beim Bau und Betrieb von Zementfabriken in Entwicklungsländern, was auch einem führenden deutschen Zementunternehmen massive Kritik eingebracht hat. Wir werden auf Zement und Beton auch in Zukunft nicht verzichten können, aber wir müssen verstärkt alternative Baustoffe und Bauweisen in Betracht ziehen und brauchen zugleich auch neue Wege, um die Zementproduktion klimafreundlicher zu gestalten. Dazu gibt es bereits viele gute Ansätze, wie z. B. Recycling-Betone, Einsatz von regenerativen Energien bei der Herstellung ggf. in Kombination mit Wärmeeffizienzmaßnahmen, Infraleichtbetone mit hohem Luftgehalt, Carbonbeton mit einer deutlich längeren Lebensdauer gegenüber Stahlbeton, Gradientenbeton oder auch die Verringerung des Klinkeranteils im Zement und ein Ersatz durch verschiedene (Sekundär-) Rohstoffe.

Auch viele andere synthetische Baustoffe, z. B. Dämmstoffe wie Polystyrol, Polyurethan, Mineralfasern, etc., sind ebenfalls Massenwaren und im Vergleich mit natürlichen Stoffen vergleichsweise preiswert. Die spätere Entsorgung dieser künstlichen Stoffe ist aber oft sehr problematisch. Viele davon, insbesondere Verbundstoffe, müssen als Sondermüll entsorgt werden. Zudem enthalten sie mitunter zahlreiche Schadstoffe, wie z.B. leichtflüchtige organische Verbindungen und emittierbare Schwermetalle, die unsere Gesundheit schädigen können. Da in vielen Ländern keine fachgerechte Entsorgung oder Aufbereitung von solchen Stoffen erfolgt, werden mit Erreichen der Nutzungsdauer sehr große Mengen an Schadstoffen freigesetzt und die heute schon kritischen Umweltkontaminationen in baldiger Zukunft noch weit größere Dimensionen annehmen.

Es reicht also nicht aus, nur die Herstellungskosten von Baustoffen zu berücksichtigen, um möglichst billig zu bauen, sondern es müssen auch Aspekte der Nachhaltigkeit in die Bewertung mit einfließen. Bauen muss kreislaufgerecht erfolgen. Die Wiederverwertbarkeit der Baustoffe durch Recycling und die Optimierung der Lebens- und Nutzungsdauer muss bereits in der Planungsphase der Baumaßnahmen Berücksichtigung finden („Cradle-to-Cradle“ oder „Life-Cycle-Management“ sind die hierzu von der Fachwelt etablierten Schlagwörter). Zugleich muss auch die sogenannte graue Energie mit beachtet werden. Gemeint sind damit der Primärenergieaufwand sowie die Umwelt- und Klimaauswirkungen, die durch die Herstellung und Entsorgung der Baumaterialien verursacht werden.

5. Biodiversität fördern

Durch die stetige Erweiterung von Siedlungs- und Verkehrsflächen gehen in Deutschland jeden Tag etwa 60 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen oder natürliche Lebensräume verloren.

Unsere globale Überbevölkerung verursacht derzeit ein weltweites Massenartensterben mit dem Verlust von 55.000 Arten an Tieren und Pflanzen pro Jahr. Um diese dramatische Entwicklung aufzuhalten, müssen wir in allen Bereichen, vor allem auch verstärkt in Siedlungsräumen für mehr Biodiversität sorgen. Dachflächen begrünen, Flächen entsiegeln und in Grünflächen umwandeln, multifunktionale Biotope für Regenwasserrückhaltung und -Nutzung schaffen („Schwammstadt“) sind nur einige Beispiele die sowohl die Biodiversität fördern als auch die Lebensqualität in den Städten erhöhen und zum Klima- und Hochwasserschutz beitragen. Auch hier muss die Politik noch viel stärker lenkend eingreifen, indem sie beispielsweise finanzielle Anreize für solche ökologische Maßnahmen schafft und zu deutlichen Verbesserungen in kleinen wie großen Dimensionen motiviert.

Dachbegrünungen sind ein Beitrag zum Klimaschutz, führen zu mehr Biodiversität und höherer Lebensqualität.

Resümee

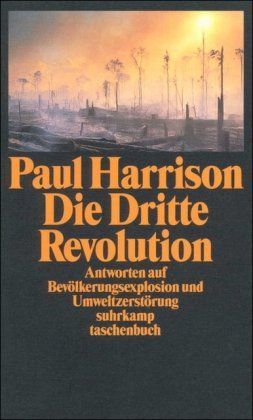

Der Bausektor ist eines der großen Handlungsfelder, um das politische Ziel zur Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Bereits bis 2030 müssen die CO2-Emissionen in Deutschland in diesem Bereich um 40 Prozent abnehmen. Das ist nur mit einer tiefgreifenden Veränderung unserer gesamten Baukultur zu deutlich mehr Nachhaltigkeit zu schaffen. Der Spagat, für immer mehr Menschen mit immer knapper werdenden Ressourcen zu bauen, erfordert eine enorme Kraftanstrengung und das Mitwirken aller Akteure in der Branche. Der verstärkte Einsatz nachwachsender Rohstoffe ist ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeit, aber bei weitem nicht ausreichend. Denn auch die natürlichen Rohstoffe, wie z. B. Holz, sind inzwischen einer extremen Ausbeutung ausgesetzt und nicht in ausreichender Menge vorhanden, um den Bedarf unserer Bevölkerung zu decken. Diesen Raubbau an der Natur zu beenden und zugleich die notwendige Kehrtwende zu einer nachhaltigen Baukultur können wir nur schaffen, wenn wir vor allem deutlich weniger bauen (und insgesamt weniger konsumieren). Damit ist logischerweise auch die Folgerung verbunden, dass wir uns mit der primären Ursache dieser sich zuspitzenden Bau- und Umweltkrise, nämlich mit unserer extremen Überbevölkerung, kritisch auseinandersetzen müssen, anstatt nur deren zahlreiche Symptome mühsam, halbherzig und zum Teil selbstbetrügerisch zu bekämpfen.

Weitere Informationen zu diesem wichtigen Thema der Überbevölkerung sind auf unserer Hauptseite zu finden.

Quellen und weiterführende Informationen

- Gebäudeforum klimaneutral: dena-Gebäudereport 2022 (PDF)

- Statista: Anzahl der Einfamilienhäuser in Deutschland bis 2020

- Welt: Drei Millionen fehlende Wohnungen in Deutschland

- Deloitte Deutschland: Top 100 weltweit größte Bauunternehmen: Zahlen & Fakten

- World Green Building Council: Annual Report 2020 (PDF)

- Global Alliance for Buildings an Construction: 2020 Global Status Report for Buildings and Construction

- UN Environment Programme: Emissions Gap Report 2020

- VDI Zentrum Ressourceneffizienz: Ressourceneffizienz im Bauwesen

- Bundesumweltministerium: Energetische Stadtsanierung in der Praxis I (PDF)

- Bundeswirtschaftsministerium: Zweiter Fortschrittsbericht zur Energiewende (PDF)

- science.orf.at: Rekord bei CO2-Ausstoß im Gebäudesektor

- SOLARIFY: Rekord-CO2-Ausstoß im Baubereich

- Eurostat: Waste Generation by Economic Activities an Households, EU-28, 2016

- Destatis: Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Direkte und indirekte Energieflüsse und CO2-Emisisonen (PDF)

- ÖKOBAUDAT: Ökobilanzierung im Bauwesen - Die Online-Baustoffdatenbank ÖKOBAUDAT und das Ökobilanzierungstool eLCA

- Umweltbundesamt: Bauabfälle

- Umweltbundesamt: Abfallaufkommen

- Kreislaufwirtschaft Bau: Mineralabfälle - Monitoring 2018 (PDF)

- Wikipedia: Flächenverbrauch

- Welt: Drohende Engpässe - In Deutschland wird der Sand knapp

- detektor.fm: Sandknappheit - Welche Auswege gibt es aus der Sandkrise?

- Spiegel: Uno warnt vor Folgen: Die Welt verbraucht zu viel Sand

- BR: Gier nach Sand - Wenn die Strände schwinden

- Harald Lesch, Klaus Kamphausen: Die Menschheit schafft sich ab - Die Erde im Griff des Anthropozän. Knaur, 2018.

- WWF Deutschland: Klimaschutz in der Beton- und Zementindustrie (PDF)

- Robin Wood: Handout HeidelbergCement (PDF)

- Robin Wood: HeidelbergCement vernachlässigt Menschenrechte

- Süddeutsche Zeitung: Nachhaltigkeit in Unternehmen - grüner Anspruch, grüne Wirklichkeit

- BR24: Mehr Überschwemmungen durch Klimawandel in Deutschland

- DIN EN 15978:2012 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode

- ISO 14040:2006 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen

- ISO 15686-5:2017 Hochbau und Bauwerke – Teil 5: Kostenberechnung für die Gesamtlebensdauer

- Süddeutsche Zeitung: Weg von der Häuser-Wegwerfgesellschaft

- taz: Energetische Kriterien beim Bauen: Greenwashing statt Nachhaltigkeit

- Klimaforum-Bau: CO₂-washing ist das neue Greenwashing

- Holzbauwelt: Hochhäuser in Holzbauweise bauen

- Alnatura: Europas größtes Bürogebäude aus Lehm

- Baubiologie Magazin: Mehrfamilienhaus mit Stroh gedämmt

- forstpraxis.de: Bauen mit Pilzen: Eine Innovation mit Zukunft?!

- Bayerische Ingenieurekammer-Bau: Klimaschutz - nachhaltig planen und bauen

- Bundesinnenministerium: Informationsportal Nachhaltiges Bauen

- Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen

- BAUWENDE

- Architects for Future

- C2C NGO

- Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit

Teilen: