Irrtümer, Mythen und Missverständnisse über das Thema der Überbevölkerung

Das Thema der Überbevölkerung ist in der öffentlichen Diskussion mit zahlreichen falschen Behauptungen und Missverständnissen belegt. Hier werden die wichtigsten davon vorgestellt und kommentiert.

Behauptung Nr. 1: Die Überbevölkerung zu kritisieren ist (öko-) rassistisch und menschenfeindlich.

Kommentar:

Es gab und gibt in der Tat leider viele Beispiele von rassistisch motivierten Kritikern der Überbevölkerung. Sie nutz(t)en dieses Thema, um Stimmung gegen Ausländer, Einwanderer und Flüchtlinge zu machen, Minderheiten gezielt zu unterdrücken oder die Schuld für verschiedene globalen Probleme in Ländern der Dritten Welt mit hohen Geburtenraten zu suchen. Auch Maßnahmen der Geburtenkontrollen, Zwangssterilisationen und ähnliche Menschenrechtsverletzungen werden oft mit einer Kritik an der Überbevölkerung in Verbindung gebracht und das Thema damit von vornherein als menschenfeindlich stigmatisiert. Leider befeuern auch einseitige und schlecht recherchierte Berichterstattungen teilweise immer noch dieses negative Bild von den Bevölkerungskritikern. Das ist jedoch ein großer Fehler, denn solche Einstellungen, die von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Menschenrechtsverletzungen geprägt sind, und die wir und auch viele andere moderne Organisationen der Bevölkerungsentwicklung entschieden ablehnen, dürfen keinesfalls zu einer solchen irreführenden Verallgemeinerung führen.

Unser Anliegen ist, dieses Thema der Überbevölkerung im Kontext mit unserem übermäßigem Konsum und der primären Verantwortung der reichen Industrienationen als eines der wichtigsten humanitären Angelegenheit zu verbreiten. Wir werben für Aufklärung, Bildung, Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Wir engagieren uns für deutlich mehr Nachhaltigkeit in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen, für eine deutliche Konsumverringerung und für kleine anstatt große Familien, insbesondere in den wohlhabenden Ländern. Bei all diesen Maßnahmen müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und die ärmeren Länder bei ihrem Kampf um Chancengleichheit unterstützen. Die Förderung von Bildung, Arbeit und Gesundheit gehören ebenso zu den notwendigen Bausteinen der Entwicklungszusammenarbeit wie auch die Verbesserung der Frauenrechte. Denn wer die Überbevölkerung und der damit zusammenhängenden Probleme ganzheitlich betrachtet, der kann nicht ignorieren, dass viele Frauen weltweit unterdrückt werden und dabei u. a. auch keine eigene Entscheidungsfreiheit über ihre Familienplanung haben. Die Bekämpfung der Überbevölkerung pauschal zu tabuisieren und zu verurteilen, führt dazu, dass diese Bemühungen zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen torpediert und diese wichtige Arbeit zu Unrecht in Misskredit gebracht wird.

Behauptung Nr. 2: Die Umweltkrise ist eine Folge des Konsums und nicht der Überbevölkerung.

Kommentar:

Es müssen beide Faktoren und zugleich auch noch der Einfluss des Wohlstands (bzw. der Technologie) betrachtet werden. Die globale Auswirkung der menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt lässt sich durch eine einfache Formel beschreiben (siehe dazu z. B. Paul Harrison, Die Dritte Revolution):

U = B * K * T

Dabei ist U = Umwelteinwirkung, B = Bevölkerung, K = Konsum, T = Technologie (oder Wohlstand).

Mit dieser Gleichung lässt sich verdeutlichen, dass die wohlhabenden Länder mit ihrem hohen Konsum trotz geringerer Bevölkerungszahlen stärker zur Umweltkrise beitragen als technologisch unterentwickelte Länder mit wesentlich höheren Bevölkerungsdichten aber zugleich niedrigerem Konsum.

Ohne Bevölkerung gibt es logischerweise auch keinen Konsum, somit ist dieser Faktor zugleich der Auslöser des Problems. Zudem lässt sich der Konsum, bezogen auf einen einzelnen Menschen, durch sein Verhalten zwar verringern, aber niemals um einen Betrag der sich erreichen lässt, wenn ein Mensch gar nicht existiert. So gesehen hat eine Veränderung der Bevölkerungszahl einen weit größeren Effekt auf die Umwelt als eine mögliche Veränderung des Konsums (bei Annahme eines konstanten Wohlstands). Der technologische Stand der Bevölkerung beeinflusst sehr stark das Konsumverhalten und damit auch die Umwelteinwirkungen. Daher ist die Verantwortung für die Umweltprobleme an erster Stelle bei uns reichen Nationen zu verorten. Bei einer konstant bleibenden Bevölkerung würde man also dann eine deutliche Verringerung der Umweltauswirkungen erreichen, wenn der Wohlstand (und damit auch automatisch der Konsum) verringert werden würde. Die reichen Länder werden ihren Wohlstand nicht freiwillig verringern, sondern bemühen sich eher noch um mehr Wachstum und mehr Konsum. Die armen Länder streben verständlicherweise auch einen deutlich höheren Wohlstand an, um sich den reichen Ländern anzugleichen. Es ist also nicht realistisch, dass diese zwei Faktoren, Wohlstand und Konsum auf freiwilliger Basis global insgesamt verringert werden; sie werden eher noch weiter deutlich zunehmen. Wenn man nun die Bevölkerungszahlen ebenfalls weiter wachsen lässt, dann ist es schlichtweg unmöglich, die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Eine exponentielle Steigerung ist die logische Folge und auch die derzeitige Lage.

Behauptung Nr. 3: Der technologische Fortschritt wird Lösungen für unsere Umweltprobleme bringen.

Kommentar:

Wir haben oben dargelegt, dass die Technologie (= Wohlstand) das Konsumverhalten der Menschen maßgeblich beeinflusst und damit die Umweltprobleme bedeutend verstärkt. Es gibt aber zweifellos auch Technologien, die einen positiven Beitrag in Bezug auf die Umweltauswirkungen leisten können, wie z. B. regenerative Energien, moderne Abwasseraufbereitungsanlagen, Elektromobilität oder zum Teil auch die „grüne“ Agrartechnologie. Dieses technologiebezogene Argument wird besonders gerne von Politikern als die ideale Lösung unserer Umweltprobleme angeführt, denn dabei könnten wir zugleich als Nebeneffekt auch noch einen weiteren wirtschaftlichen Wachstum in den „Zukunftsmärkten“ generieren und somit unseren Wohlstand sichern, wie sie behaupten.

Grüne Technologie kann zwar einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten, aber die eher wenigen positiven technologischen Beispiele, die man hier in die Waagschale werfen kann (allen voran die erneuerbaren Energien) sind lediglich ein Ersatz für die negativen Technologien (wie fossile Energien) und sie dienen nicht dazu, die negativen Folgen unseres hohen Konsums und unserer Überbevölkerung zu kompensieren, sondern im Gegenteil, sie dienen dazu, diese beiden Faktoren weiter aufrechtzuerhalten und voranzutreiben, anstatt deren schädlichen Umweltauswirkungen zu beseitigen. Grüne Technologien vermitteln uns das Gefühl, dass wir genauso weiter konsumieren können wie bisher, aber jetzt mit einem guten Gewissen. Wir fahren Elektroautos und glauben, dass wir damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten, übersehen dabei jedoch die Tatsache, dass für die Herstellung, Betrieb und Entsorgung des E-Autos wie auch für die zahlreichen Bauteile zur Generierung des grünen Stroms weiterhin erhebliche Ressourcen des Planeten verbraucht werden. Es werden also lediglich die Umweltauswirkungen etwas abgeschwächt, sie finden aber weiterhin statt und erhöhen die Bilanz weiterhin zum Schlechteren. Bei gleichzeitig steigender Bevölkerungszahl wird zudem die Auswirkung auch dieser weniger schädlichen grünen Technologien wieder verstärkt. Die Behauptung, wir könnten mit grüner Technologie die Umweltprobleme bei weiterhin wachsender Weltbevölkerung und steigendem Konsum erfolgreich in den Griff bekommen, ist also nur eine trügerische Ausrede der Politik und zugleich eine Ablenkung von der eigenen Unfähigkeit, in dem die Verantwortung an die Industrie und die Wissenschaft abgeschoben und das eigentliche Problem der Überbevölkerung und unseres übermäßigen Konsumverhaltens umgangen wird.

Grüne Technologie ist unbestritten sehr wichtig für mehr Nachhaltigkeit, aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir damit unsere Umweltkrise beseitigen könnten. Dies belegt auch eine Studie des Massachusetts Institute of Technology aus dem Jahr 2017: https://news.mit.edu/2017/technological-progress-alone-stem-consumption-materials-0119

Behauptung Nr. 4: Die Überbevölkerung bekämpfen zu wollen, bedeutet immer auch Zwang und Menschenrechtsverletzungen.

Kommentar:

Nein, es gibt zahlreiche positive Beispiele, wie die Geburtenraten in vielen Regionen der Welt (z. B. Thailand, Vietnam, Südkorea) ganz ohne Zwang und Menschenrechtsverletzungen gesenkt wurden. Die wichtigsten Maßnahmen der nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung sind Aufklärung, Bildung und Stärkung der Frauenrechte, inkl. der Selbstbestimmung bei der Familienplanung. Diese Maßnahmen basieren immer auf Freiwilligkeit und gelten sowohl für die Industrieländer wie auch für die Dritte Welt. Auch und gerade in den wohlhabenden Staaten besteht noch dringender Handlungsbedarf, was diese oben genannten Punkte angeht. Das Thema der Überbevölkerung muss dringend enttabuisiert werden und die Gesellschaft über die Probleme, die mit dem rasanten Anstieg unserer Population einhergehen, umfassend aufgeklärt werden. Wir brauchen eine angepasste Familienpolitik, die insbesondere kleine Familien fördert und das Recht der Frauen auf Abtreibung und Verhütung weltweit ermöglicht. Gerade die Einschränkung dieser Rechte stellt eine Menschenrechtsverletzung dar, und selbst Mitten in Europa herrschen diesbezüglich zum Teil noch erschreckend totalitäre Verhältnisse (s. Polen: Lebenslänglich für eine Abtreibung? | MDR.DE). Eine moderne und humane Bevölkerungspolitik gegen die Überbevölkerung bedeutet somit auch ein Engagement gegen Zwang und Menschenrechtsverletzungen und braucht eine viel größere Akzeptanz und Unterstützung in unserer Gesellschaft.

Behauptung Nr. 5: Die Erde bietet für alle Menschen genug Platz und auch genügend Rohstoffe, diese sind nur ungleich verteilt.

Kommentar: Auch diese Behauptung ist nicht richtig, denn wir übernutzen ja bereits die natürlichen Ressourcen des Planeten, und zwar aktuell um den Faktor 1,74. Das heißt, wir verbrauchen jedes Jahr schon 74% mehr, als was auf der Erde nachwachsen kann. Besonders deutlich ist diese Ausbeutung an der Überfischung der Meere, dem Verlust an natürlichen Lebensräumen durch großflächige Kahlschläge in den Regenwäldern und dem menschengemachten Massenartensterben zu erkennen. Bei weiterhin wachsender Erdbevölkerung, steigendem Konsum und Wohlstand wird dieser Wert der Ressourcenübernutzung in den nächsten Jahren noch deutlich höher ausfallen (die aktuelle Prognose liegt bei etwa 300 % im Jahr 2050).

Dieses Problem lässt sich durch eine Umverteilung nicht lösen (was zudem auch an der Umsetzung scheitern würde), sondern nur durch eine deutliche Verringerung des Konsums, vor allem in den wohlhabenden Ländern. Diesbezüglich haben wir schon im Kommentar zur Behauptung Nr. 2 aufgezeigt, dass eine Verringerung von Konsum und Wohlstand im globalen Maßstab nur über eine Verringerung der Bevölkerungszahlen realisiert werden kann.

Behauptung Nr. 6: Die Geburtenraten gehen weltweit zurück und das Bevölkerungswachstum wird sich bald von alleine lösen

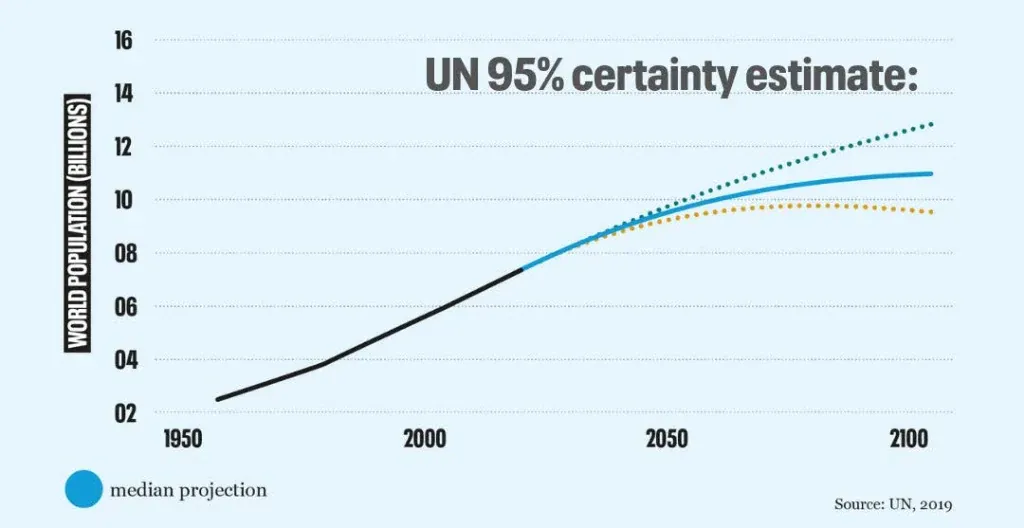

Kommentar: Es gibt unterschiedliche Prognosen für die weitere Bevölkerungsentwicklung und alle gehen von einem weiteren Wachstum der Bevölkerungszahlen noch für mehrere Jahrzehnte aus. Nach einer Hochrechnung der Vereinten Nationen, die auch von vielen unabhängigen Wissenschaftlern als realistisches Szenario eingestuft wird, kommt es erst nach 2100 zu einem langsamen Abflachen der Wachstumskurve und damit zu einer allmählichen Stagnation im Bereich von ca. 11 Milliarden Menschen (s. Bild unten). Das wäre also immer noch ein Populationsanstieg von mehr als 40 % in den kommenden 80 Jahren. Eine Entspannung der Lage, wie es manche behaupten, ist somit keineswegs in Sicht. Da wir derzeit mit 7,8 Milliarden Menschen schon sehr ernste Umwelt- und Klimaprobleme zu beklagen haben, sollten schnellstmöglich Maßnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung ergriffen werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese teilweise erst zeitlich verzögert mit den Folgegenerationen Wirkungen zeigen.

Prognose der Vereinten Nationen über die zukünftige Bevölkerungsentwicklung bis 2100 mit drei möglichen Szenerien, wobei die mittlere durchgezogene Linie als die wahrscheinlichste gilt

Teilen: